1985(昭和60)年に国鉄明知線から転換された明知鉄道

食堂車を連結した急行「大正ロマン号」。月曜を除く毎日運転で、食堂車の利用には原則として5日前までに予約が必要です。7人に満たないと運休になることもあります(明智駅)

全国唯一の「食堂車」

鉄道、グルメに町歩き。もちろん温泉にだって入りたい。懐かしい日本の景色をたっぷり楽しんで、できれば手軽に、日帰りか一泊で……。

そんなよくばりな方にお勧めのローカル線があります。岐阜県の明知鉄道。中央本線の恵那駅と明智駅を結ぶ、全長25.1kmの第3セクター鉄道です。この路線、とにかく旅の魅力が盛りだくさん。

恵那駅から明知鉄道に乗りましょう。まずは、恵那駅12時22分発の「急行大正ロマン1号」に乗車します。ずいぶん遅い出発ですが、これには理由があります。この列車には、ぜひ利用したい、今や大変貴重な設備があるのです。

それは、「食堂車」。走る列車の中で温かい食事をいただける食堂車は、鉄道ファンにとって憧れの存在でした。しかし、列車の高速化によって次々と廃止され、2018年現在、時刻表に「食堂車連結」の表示がある列車は、この「大正ロマン1号」だけです。

どんなに素敵な食堂車なのでしょうか……と思っていると、ごく普通の、3両編成のディーゼルカーがやってきました。先頭部には、「じねんじょ列車」のヘッドマーク。車内には、見慣れたロングシートの前に長テーブルが置かれています。

実はこの列車、元は沿線の名物料理を食べさせてくれるツアー専用の「グルメ列車」でした。2011(平成23)年、この列車に一般のお客さんが乗車できる車両を連結し、「食堂車を連結した定期列車」にしたのです。このアイディアに、全国版の時刻表も賛同、地方ローカル線として初めて、時刻表に「食堂車連結」のマークが掲載されました。

車体にはちゃんと食堂車の表示。右のマークは、戦前の時刻表に使われていた和食堂のマークです

季節ごとの沿線の味覚をたっぷり味わう

食堂車のメニューは季節ごとに変わります。冬は「じねんじょ列車」、春から夏は名物の「寒天列車」、秋には沿線の山で採れた「きのこ列車」。ほかにも、季節ごとに様々なメニューが企画されています。この日は、早春の土曜日。「じねんじょ列車」と、沿線の地酒が飲み放題となる「枡酒列車」が1両ずつ連結されていました。4月の今は、「寒天列車」と「おばあちゃんのお花見弁当列車」が

恵那駅の改札口で受付を済ませ、「じねんじょ列車」に乗車します。テーブルには、鮎の甘露煮や自然薯刺身、寒天寿司、こんにゃくの煮付けなど、地元のレストランやホテルなどが朝から丹精込めて調理した料理が並んでいました。目玉は、食べ放題の自然薯のトロロ。炊飯器ごと持ち込まれた炊きたての麦飯もあります。料金は4,000円で、終着・明智駅到着後に使える1日フリーきっぷも付いてきます。

「本日はご乗車ありがとうございます。では、どうぞお召しあがりください」

女性アテンダントの挨拶と同時に恵那駅を発車。早速食事が始まります。

「本日は寒天料理もふんだんにご用意しました。寒天は、恵那市山岡町の特産品です。こちらでは糸寒天と呼ばれる糸状の寒天を主に作っております……」

メニューの詳細な説明を聞いていると、身体がわずかに傾きました。明知鉄道は、恵那駅を発車するとすぐ、33‰(1000m進むごとに33mの高低差)という急勾配に入ります。車内にいても、傾いていることを実感できるのぼり坂。明知鉄道は、全区間にわたってこうした急勾配が連続する、日本有数の山岳路線です。

列車は市街地を出て狭い谷に入りました。のどかな風景で、春なら桜や山桜、これからの季節は紫陽花も見られます。

「トロロもご飯もたくさんありますよ。おかわりいかがですか」

調理を担当した山岡駅のレストラン「かんてんかん」の方が、勧めてくれました。終着・明智駅までは54分。昼食をいただくのにちょうど良い時間です。

恵那駅へ向かう回送列車の車内で自然薯のトロロをすりおろします

ロングシートの車内に長テーブルを置くと、意外に立派な食堂車になります

この日の「じねんじょ列車」の料理。料理は、3つの業者が交代で担当しています

ロングシートの意外な効果

「日本一急坂にある駅」飯沼駅を通過すると、峠のサミット。2つのトンネルを抜けて下り坂となり、やがて見事な田園風景が広がります。すぐ近くには、環境問題を研究している大学教授によって「農村景観日本一」の称号を与えられた地区もあり、実にのびやかな景色を楽しめます。

列車の行き違いを行う岩村駅を発車すると、後半戦です。この頃には、食堂車内でたまたま同席した旅人同士が打ち解けあって会話がはずみます。ロングシートで長テーブルを挟んで向かい合わせというのはなかなか良い距離感で、仲間内だけで楽しく過ごすことも、気軽に向かいの人に話しかけることもできます。最近では、車内で乗り合わせた人と一期一会の会話を楽しむことも少なくなりました。

13時15分、車内全体が和やかな雰囲気に包まれた頃、「大正ロマン1号」は終着・明智駅に到着しました。開業当時の駅舎が今も使われており、隣にはカフェや地元の物産店が入った「明智駅前プラザ」もあります。駅から徒歩5分のところには、大正時代の街並みをそのまま保存した「日本大正村」があり、作り物ではないレトロな散策を楽しめます。今日は軽く散歩に留め、1時間後の列車で引き返しました。

冬の土曜限定の「枡酒列車」は人気ナンバーワン。乗り合わせた人同士、すっかり仲良くなります

明智駅は昭和初期の駅舎をリノベーションしながら使い続けています

大正時代の建築や街並みをそのまま保存している日本大正村

鉄道の信号機を操作体験

次に訪れたのは、岩村駅です。ここも、古い駅舎が現役ですが、それだけではありません。窓口で、駅員に話しかけます。

「すみません、信号機動かしたいんですけど」

「ああ、いいですよ。ちょっと待ってくださいね」

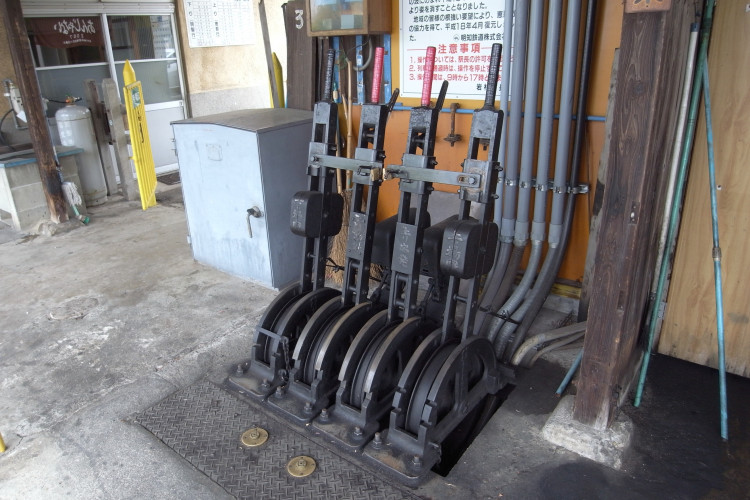

岩村駅では、鉄道の信号機を誰でも操作できるのです。といっても、現役の信号機ではありません。かつて、この明知鉄道で使われていた腕木式信号機の、操作体験です。

腕木式信号機は、鉄道の創生期から使われてきた信号機。ワイヤーによって腕木の角度を変えて、「進行」と「停止」を表現します。操作体験は、毎日朝9時から夕方17時まで実施しており、列車が発着しない時間帯に、駅員立ち会いのもとに行うのが決まりです。

「まずここを踏んで、こっちを握ってください。それで手前に引くと、動きます。どうぞ」

駅員に従い、足もとの金色のボタンを踏み、自転車のブレーキのようなレバーを握りました。2つのスイッチを併用することで、操作ミスを防いでいたのです。リーバーを手前にゆっくり引くと……、カタンと音がして、「腕木」が斜め45度に下がりました。これが、「進行」となります。ワイヤーが断線した時は、重りによって自動的に「停止」状態に固定される仕組みです。

岩村駅の腕木信号機用リーバー。普段は施錠されており、勝手にいじることはできません

岩村駅に保存されている腕木式信号機。これは「停止」を現示しています

鉄道の原点・トロッコ軌道がある酒蔵

100年以上昔から安全を守ってきた信号システムを体験したら、岩村の街を散策しましょう。岩村は、織田と武田が激しく奪い合った岩村城の城下町。江戸時代初期に整備された町には、往時の面影がそこかしこに残っています。現在放送中の連続テレビ小説「

駅から10分ほど歩いて、岩村醸造に着きました。1787(天明7)年創業の老舗酒蔵ですが、鉄道ファン必見の見どころでもあります。

それは、店内に延びるトロッコの軌道。明治時代に、米や酒の運搬のために築かれたもので、かつては岩村のあちこちの店に、こうした軌道があったそうです。軌道は中庭を通って奥の酒蔵へ。30年ほど前までは、毎日手押しのトロッコが往復していたそうです。

「お酒、召し上がりますか」

お店の方が、勧めてくださいました。これが、鉄道旅の真骨頂。岩村醸造の看板商品、銘酒「女城主」を試飲できます。

銘酒「女城主」が人気の岩村醸造。戦国時代、織田信長の叔母おつやの方が、一時岩村城を治めたことにちなみます

岩村醸造にはトロッコのレールが保存されています。中庭を通って、この奥が酒蔵です

美味しいお酒をいただくと、もう夕方。日帰りの方は、隣の花白温泉駅に移動し、駅前の花白温泉で一浴びしてはいかがでしょう。一泊できる方は、恵那駅に戻って送迎バスで恵那峡温泉へ。木曽川をせき止めた雄大な景勝地で、笹置山に沈む夕日を眺めながら、美肌の湯を楽しみましょう。

ローカル線、食堂車、大正・江戸時代の街並み、お酒、そして温泉……。明知鉄道には、列車の旅の魅力が全部詰まっているのです。

四季折々の自然を映し出す湖の風景が美しい恵那峡。遊園地や遊覧船などのアクティビティも魅力

(2018年4月12日公開)

恵那峡の宿情報はこちら