皆さん漬物はお好きでしょうか?

旅をすると全国で地元の漬物に出会います。 北海道の松前漬、福島の三五八漬、岐阜のすんき漬、奈良の奈良漬など。どれも気候風土や採れる野菜によって見た目や風味が変わるので、その土地ならではの味といえます。保存がきくのでお土産としても人気ですよね。

ただ、正直言うと地味な存在、と言うか、まあこういうもんでしょう、というものですよね。特においしい云々と言われるようなものではないと思うのですがいかがでしょう。

少なくともご当地グルメ特集のメインに取り上げられるものではないはずです。でも、先日新潟県の六日町に取材に行ったときに食べた「錦糸漬」という漬物は衝撃でした。

漬物の食感といえば普通“ポリポリ”ですが、これは“サクサク”。

サクサクする漬物なんて食べたことあります?そして噛むほどに野菜の繊維がホロリとほどけ、口の中にサクサク食感と旨味が広がっていきます。

黄金色に輝く錦糸漬。人気で品薄だそう。

地元野菜の錦糸瓜(別名・そうめんカボチャ)を地元の銘酒・八海山の純米吟醸の粕で漬けたものだそうです。実は奈良漬(粕漬け)はあまり得意ではないのですが、これは何の抵抗もなく食べられました。

いや、むしろおいしい。

酒やご飯がなくてもそのまま食べられ続けるほど。こんな漬物は初めてです。作っているのは今成漬物店と言う創業100年以上の老舗。

今成漬物店の店内。すぐ裏に蔵があります。

元々六日町の名家で、江戸時代は川船による運送業や造り酒屋もやっていたそうです。店の裏にある仕込み蔵を見学させてもらったのですが、100年以上続く老舗の割には小さく、細々と続けているという印象。実際生産量は多くなく、地元で作る野菜の量と木桶の数を越えて作ることはないそうです。

蔵の中に入ると麹と酒粕の甘い香りが漂っていました。

漬け込み作業中の巾着ナス

蔵の中に棲み着いている蔵つき酵母が、漬物を美味しくするのです。そして、ほとばしる井戸水。野菜を洗ったりするのに水は欠かせません。

粕を洗い流しては新たに着ける作業を、時間を置いて最低3回は行う

その点六日町のある南魚沼地方は四方を山に囲まれた盆地のため、降った雨や雪がすべて地下水となってたまります。だから水が非常に豊富。

「この井戸水があるから、うちは成り立っている」と、三代目女将の今成正子さんは言います。

今成漬物店では、野菜が採れる時期に合わせて漬物を仕込みます。取材に訪れたのは6月の初め。なすときゅうりを漬け込んでいました。金糸瓜をつけるのは例年8月の中頃。最低半年ほど寝かせて、早いものは大晦日やお正月用に出荷するそうですが、本当は翌年まで寝かせた方が熟成して美味しいそう。

漬け込み中の錦糸漬。

ただし、漬け込むのはせいぜい1年ほどで、奈良漬のように2、3年もつけることはありません。

なぜなら野菜本来の食感を大事にしているから。

特に錦糸漬けは「漬けすぎると金糸瓜の黄色が失われてしまう」と女将さん。なるほど、だから錦糸漬はポリポリではなくサクサクなんですね。これは漬物というより、粕で漬けて保存された野菜。いや、そもそもそういうものを漬物というのかもしれません。こちらでは本物の漬物が味わえる、というわけです。

さて、この時は江戸時代からの建物である母屋の二階の座敷にもお邪魔させていただきました。

二階への急な階段を上がる

窓から広大な田園風景を眺めながらいただく漬物はまた格別。時間もゆっくりと流れているように感じます。

風通しが良い二階の座敷

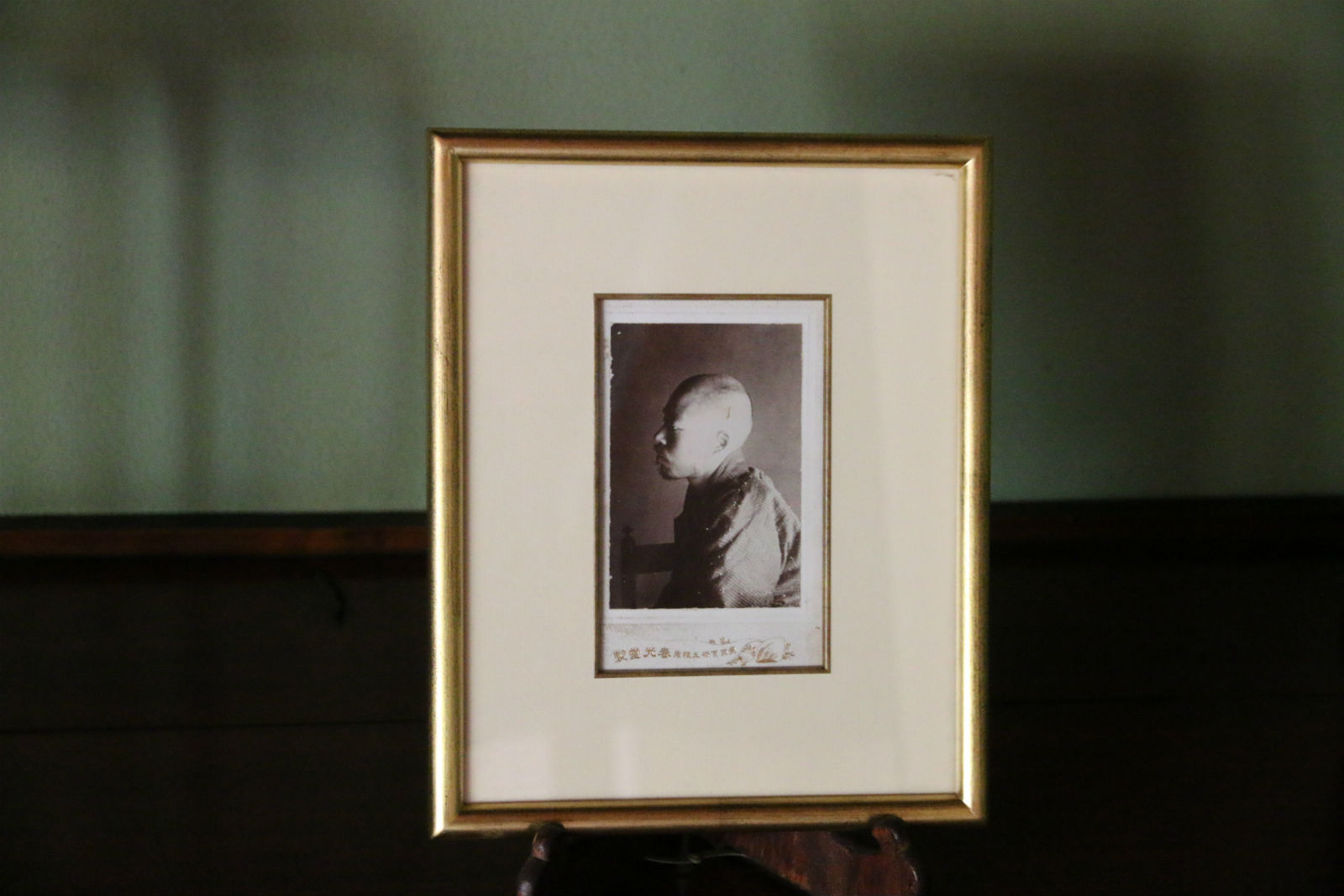

ふと、床の間に俳人・正岡子規の写真を見つけました。

有名な正岡子規の肖像写真

聞くと、女将さんの曾祖父・文平氏が俳句をやっており、正岡子規の弟子だったそう。しかも子規と同じ結核を患っていました。

「同病相憐れむでとても仲が良かったようです。子規先生に精をつけてほしいと、熊肉の粕漬けを送ったりもしたそうですよ」

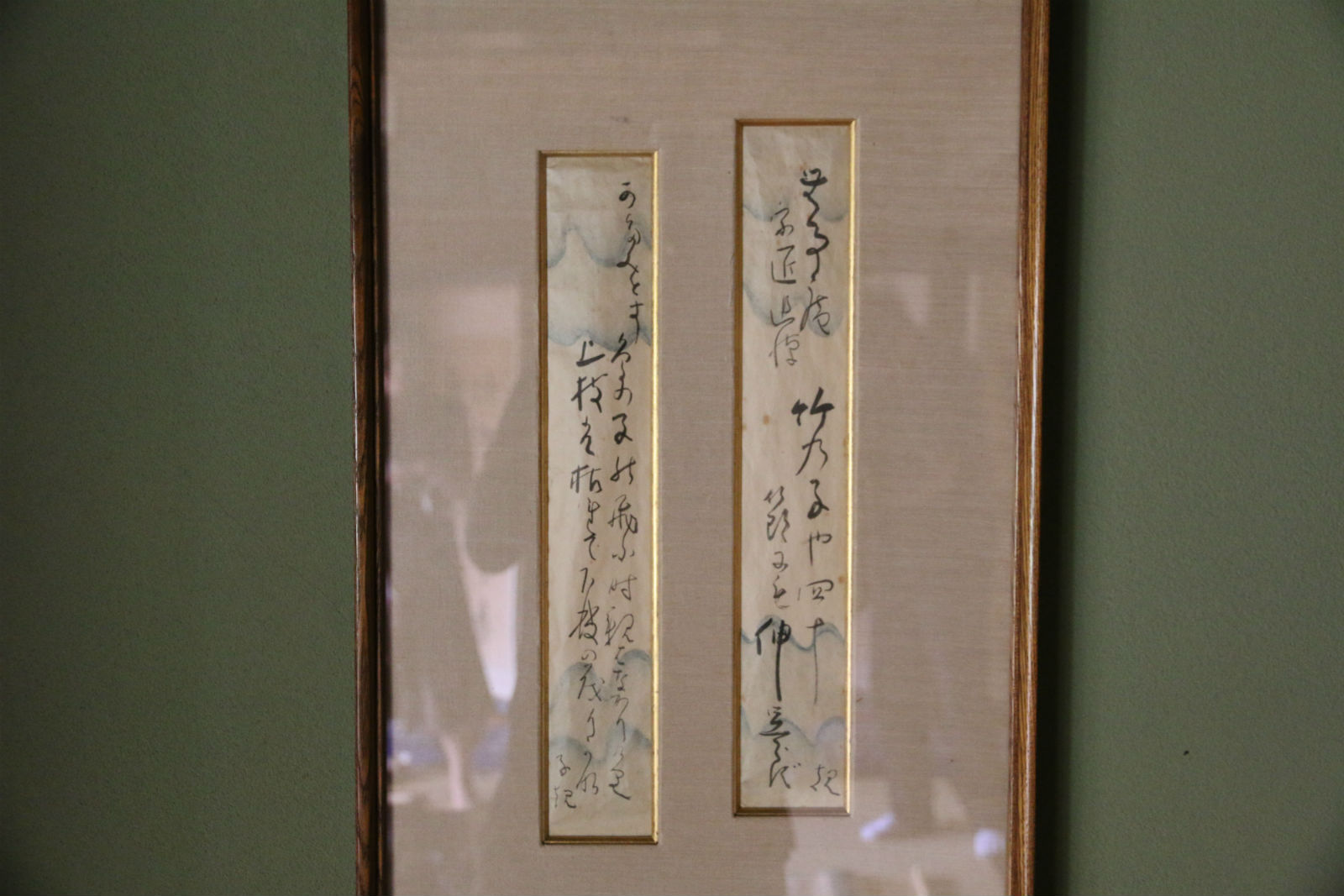

治療の甲斐なくこの世を去った時、息子の隼一郎氏(今成漬物店の初代・当時19歳)が訃報を知らせるために、東京根岸の子規庵を訪ねました。 子規もまた病に臥せっており、弟子の死を非常に悲しみましたが、息子が訪ねてきてくれたことにはとても喜び、その場で句を二つ書き記したそうです。

それが額に入れて飾ってある二つの短冊。

右の短冊には──

〈竹の子や 四十節にも 伸び足らず〉

弟子が40歳になる前になくなってしまったことへの哀悼の意が込められています。

左には──

〈鳥の子の飛ぶとき親はなかりけり 上枝の枯れて下枝の茂りかな〉

19歳といえば巣立ちの頃。しかし親鳥はもうこの世にはいない。上枝(親)は枯れてしまったが、下枝(息子)は茂るように頑張りなさいとの子規からのメッセージです。

純一郎氏はこれに大いに感動し、短冊を家宝としました。この子規との出会いが、今成漬物店の現在に繋がっているのかもしれません。

ちなみにこの錦糸漬は、「雪国観光圏」という団体のプロジェクト「雪国A級グルメ」に認定されています。雪国ならではの食文化や技術により作られた永久に残したい味という意味だそうです。

地元の野菜、地元の粕、そして地元の水によって作られたこの漬物は、まさに未来に残したい雪国の味。インターネット販売などは行なっていないので、ぜひ地元に足を運んで味わってください。

| 名称 | 山家漬本舗 今成漬物店 |

|---|---|

| 所在地 | 新潟県南魚沼市六日町1848 |

| 電話 | 025-772-2015 |

| 料金 | 「錦糸漬」は350g1296円〜、親子漬けの他キュウリ漬、ナス漬けなど5種類入った「山家漬け」は350g1296円〜 |

| アクセス | 【電車】JR六日町駅より徒歩約8分 【車】関越自動車道六日町ICより車で約6分 |

*母屋二階の座敷は一般の方も無料で見学可能ですが、仕込み作業などの都合でお断りすることもあります。事前にお問い合わせください。

かつて多くの文人墨客が訪れた雪国越後。最も有名なのは川端康成でしょう。名作「雪国」は今成漬物店からも近い越後湯沢の温泉街が舞台です。川端康成が逗留して小説を執筆した旅館が、今も越後湯沢駅から車で5分のところに残っています。

「雪国の宿 高半」です。

高半の玄関

館は建て直されていますが、川場康成の泊まった部屋は残されており、宿泊客は無料で見学できます。

川端康成が泊まった部屋

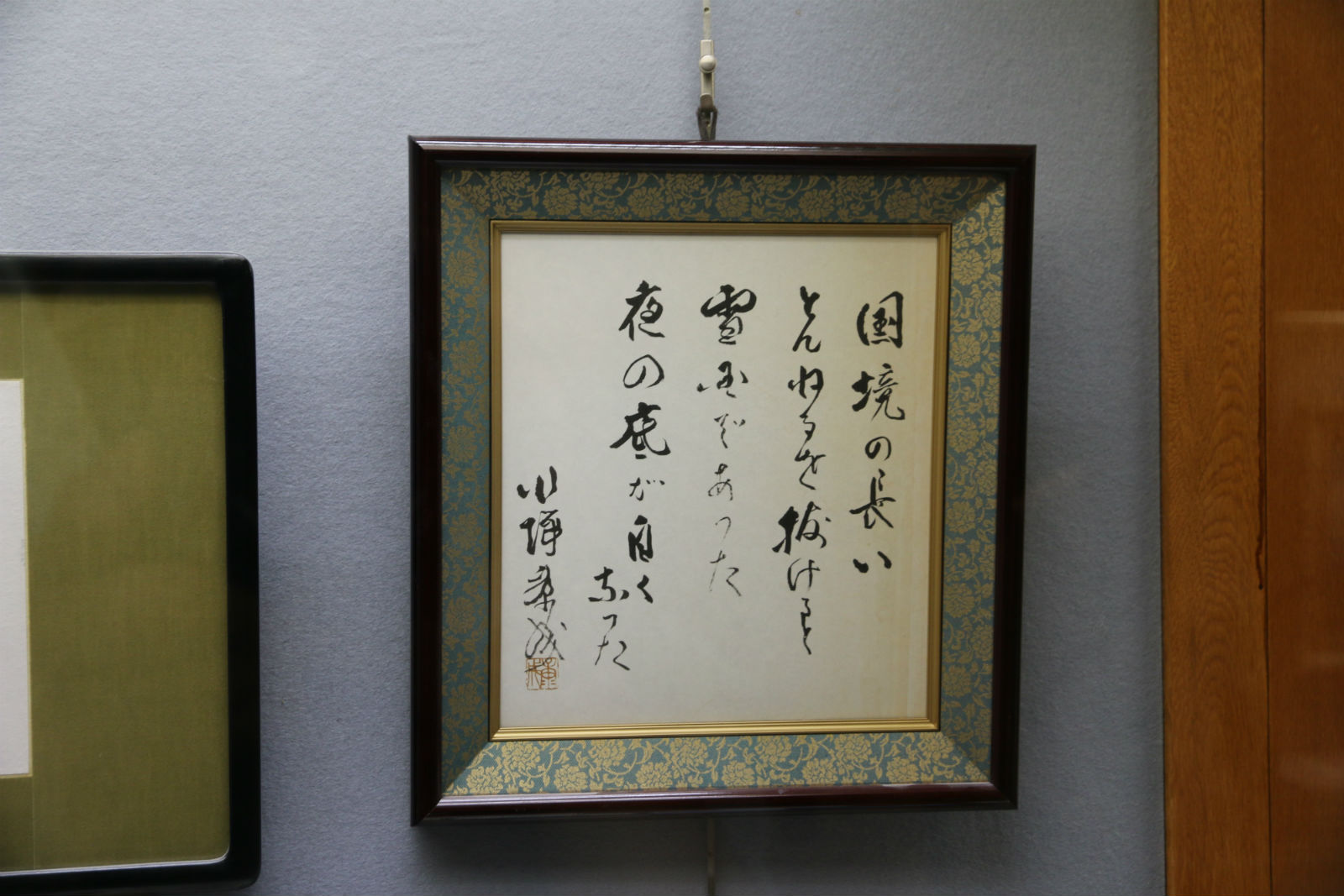

館内には川場康成直筆の色紙など貴重な資料を集めた展示室もあり、文学好きには垂涎の宿です。

ヒロイン駒子のモデルになったとされる芸者・松栄の写真

そしてこちらは温泉も秀逸。

湯船は2つあり、手前は若干ぬるい。天然水の水風呂も爽快感抜群!

加水加温どころか循環ろ過も一切していない100%源泉かけ流し。かすかに硫黄の香りがし、お湯の中でとき卵を入れた様な湯花が咲くことから「卵の湯」とよばれています。

入ってみると、あまりに適温でびっくりしました。肌ざわりも非常になめらか。湯量も豊富で、約3時間で新しい湯に入れ替わるとか。何より毎日お湯を抜いて掃除をするという、お湯に対する真摯な姿勢が素晴らしい。

温泉好きなら一度はつかるべきお風呂だと思います。

| 名称 | 雪国の宿 高半 |

|---|---|

| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢923 |

| 電話 | 025-784-3333 |

| アクセス | 【電車】JR越後湯沢駅より徒歩約22分(宿泊者は送迎あり) 【車】関越自動車道湯沢ICより車で約6分 |

| URL | http://www.takahan.co.jp/ |

*日帰り入浴可

※本文中の情報はすべて取材時のものです。

(2018年7月3日公開)

越後湯沢温泉の宿情報はこちら