目次

新潟県「十日町市」は、織り・染め・加工・メンテナンスなど、きもの工場が揃う「きものの総合産地」として知られています。

普段はなかなか入ることがない、そんなきもの工場の内部を一般開放する期間限定イベント「~職人探訪~十日町きものGOTTAKU」に行ってきました。

十日町の「きもの文化」

十日町のきもの文化の歴史は古く、1500年以上前の遺跡から「織物の圧痕がついた土器」などが出土しています。

画像提供:ピクスタ

中世~江戸期には、イラクサ科の植物「カラムシ」の繊維を利用した糸でつくる麻織物「越後布」の産地として栄え、その後「絹織物」に転換し、隆盛を極めました。

現在も、きもの産業は伝統の地場産業として深く根付いています。

十日町のきもの産業の特徴は、織と染の両方の産地であることです。

友禅染め・絞り・草木染め・紬・絣など、幅広い技術が受け継がれ、現在さまざまな商品が生産されています。

伝統的工芸品に指定されている「十日町明石ちぢみ」と「十日町絣(とおかまちがすり)」は、十日町織物を代表するブランドです。

そんな、十日町の産業を支える「きものづくり」の伝統と技術を生で見られるイベント「GOTTAKU(ごったく)」をレポートいたします!

「GOTTAKU」とは?

縄文時代を起源とする長い年月の中で、織物の技術と文化を育んできた「十日町」の「きもの産業」。

そんな「きものづくり」を通して、「きもの文化」の交流人口の拡大を図るために開催されるのが「~職人探訪~十日町きものGOTTAKU」です。

「GOTTAKU」とは、公式サイトによると「人をもてなすお祭」「賑やかな騒ぎ」といったニュアンスをもつ「ごったく」から取ったそう。

きもののまち十日町の、3日間限りの職人を巻き込んだ「ごったく」。

一大きもの産地で開催される「職人と地域を巻き込んだ、賑やかなお祭り」といったところでしょう。

今年の開催期間は、5月16日(木)~19日(日)の4日間。

イベントの参加は、事前に申し込みが必要となります。工場によって日程と定員が異なりますので、確認してから申し込みます。

来年はぜひ参加したいという方は、開催日や申し込みの期日を随時チェックしてお早目に申し込みくださいね。

当日は、指定の時間に工場へ直接集合します。

今回見学へ訪れたのは…

1)10:00~11:30「勇屋織物」

2)13:30~15:00「青柳」

3)15:30~17:00「はぶき」

内容はそれぞれ異なり、「勇屋織物」では織を、「青柳」では染めを、「はぶき」では染めと加工を見学しました。

撚糸・染色・絣づくり・製織まで一貫生産「勇屋織物」

まずは、「勇屋織物(いさみやおりもの)」へ。

こちらでは、伝統工芸士の方の案内により、「紬絣(つむぎがすり)」の作業工程を見学。

【紬絣】

「紬絣」とは、紬糸を絣染めにして、柄を織り出した高級布を指します。

こちらは、月の砂漠の絵柄が入った一枚の布に見えますが、実は「横糸」を染めたものです。

「経糸(たていと)」も同様に、実際に織る様子まで近くで見学できました。

「経糸」が機織り機に備え付けられていて、シャトルと呼ばれる「横糸」が巻き付けられた木が、勢いよく右へ左へと動きます。

糸が先に染められているので、わずかの力加減で模様にズレが生じてしまうため、根気と技術が肝となる仕事です。

こうして丁寧に作られた作品は、十日町紬の「しゃれ物語」「ここに宰あり 縁着」として専門店などで売られています。

美しいだけではなくて50年先、100年先まで愛される着物…という思いを込めて、創作帯なども手掛けています。

絵柄で般若心経を表現した「絵心経」、働きすぎの現代人に休憩してほしいという願いを込め、9羽の鶏が描かれた「九鶏(きゅうけい)」、悟りを得るための8つの正しい道が描かれた「八正道」など、個性豊かな帯が揃います。

【勇屋織物株式会社】

| 住所 | 新潟県十日町市四日町新田215 |

| 電話番号 | 025-757-1529 |

一流の伝統技術がここにあり「青柳」

2番目に訪れたのは、「染め」「絞り」「友禅」「刺繍・箔」と、多くの職人の手を経て継承された一流の伝統技術を誇る「青柳」。

こちらでは、「引染」「桶染」「桶詰め」「水洗い」「板場」「検査」「手描き」の行程を見学できました。

集合後、説明を聞きながらも飾られた美しい着物にうっとり。その着物のなかには、中小企業庁長官賞などの受賞作品も並んでいました。

女子レスリング・オリンピック4連覇の伊調 馨選手が、「国民栄誉賞を祝う会」にてまとわれた着物も、青柳の「本桶染め振袖」だったそうです。

「引染」「板場」など、たくさんの工程を見させていただきましたが、ここでは特徴的な「桶染め」についてご紹介します。

【桶染め】

「桶染め」は、安土桃山時代より続く染めの技術のひとつで、染めたい部分を桶の外に、染めたくない部分を桶の中にしまい、しっかりと蓋をして染色液の入った水槽の中に沈めます。

湯気がたっているように、この染料の溶け込んだ液体の温度は約90度にもなるそうで、分厚い手袋を2枚重ねての作業になります。

何度も何度も桶を水槽に浸し、染色してゆきます。

染めあがったら桶の蓋を開けます。

水が入らないように頑丈にしめる為、スパナで開けます。

桶を何度も水槽の中に埋めていたので、中に水が入ってしまっているのではないかと心配でしたが、中はまったく濡れていません。さすが職人技です。

その後水洗いを行います。

ところで、桶の中に入れる布(染めたくない部分)、入れない布(染めたい部分)は、いつ誰がどうやって決めているのでしょうか?

その謎の答えは、隣りで行われていた「桶詰め」にありました。

【桶詰め】

こちらは、「桶染め」のすぐ脇で行われていた「桶詰め」の工程です。

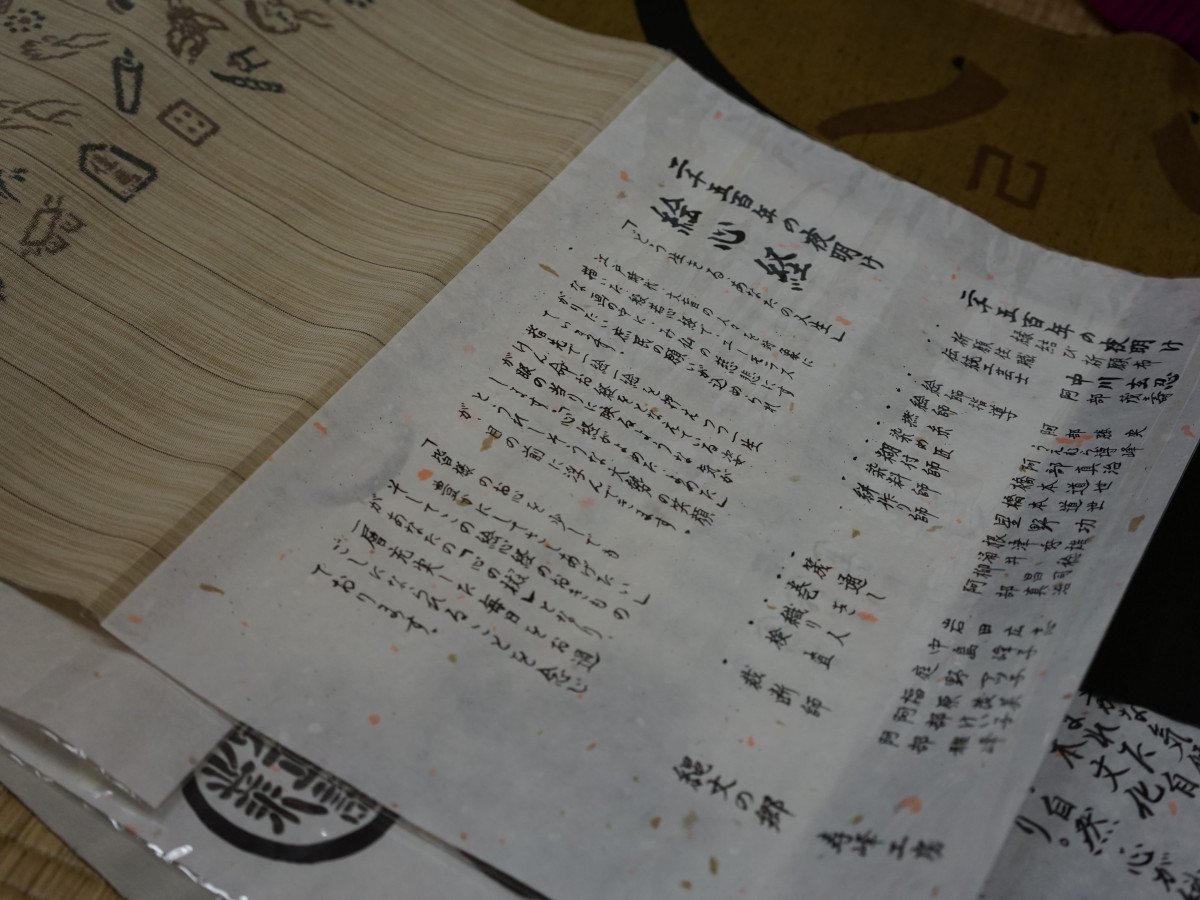

指示書に従い、仮縫いのように針を刺していき、染める部分と染めない部分を明確にわけています。

このとき、針が弱かったりゆるかったりすると、染液が中に漏れてしまうので、とても繊細で重要な作業だそうです。

熟練の技を要する職人さんの仕事は、ローテーションや部署異動などはせず、その場で技術を磨くのだそうです。

【手描きの様子】

絞り終わった生地に「防染糊」をほどこし、手描きを加えていきます。

染料を混ぜ合わせることで、大胆で繊細な色彩が生まれる、最後の重要な工程です。

濃い色にはこの筆といった、筆と色の相性も手描きの重要な要素。

また、気温や湿度、風でも、色・筆・生地は微妙に反応するそうです。

青柳では製品一つひとつがバーコードで管理され、いつ誰がどういう作業をしたかが記録されているのだそうです。

伝統を守りつつ、近代化も図りながら、品質向上に取り組む様子が印象的でした。

また、青柳では「十日町きものGOTTAKU」以外でも工場見学や体験ができます。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

【株式会社青柳】

| 住所 | 新潟県十日町市栄町26-6/新潟県十日町市明石町18(工場) |

| 電話番号 | 025-757-2171 |

| URL | https://kimono-aoyagi.jp/ |

| 見学・各種体験申し込み | https://fact.kimono-aoyagi.jp/ |

染め・アフターケア・物流管理の3事業を展開「はぶき」

最後は、きもののアフターケアを中心に創業し、1987年から染めの一貫生産を本格的に始めたという「はぶき」へ。

製造工程は、「図案創作」や「配色」から「刺繍」まで一貫生産を行っていますが、今回は「図案創作」「配色」「型彫り」「金彩」「箔加工」を拝見し、「型彫り」とエアーブラシを使った「手描き」を体験させていただきました。

【配色】

パソコンを使って、配色・リメイク・柄・イメージの作成などを行っていることに衝撃です。

伝統工芸なのですべて手作業かと思いこんでいましたが、IT化で効率的に作業されていて、若い職人さんもいらっしゃることに驚きました。

【手描き】

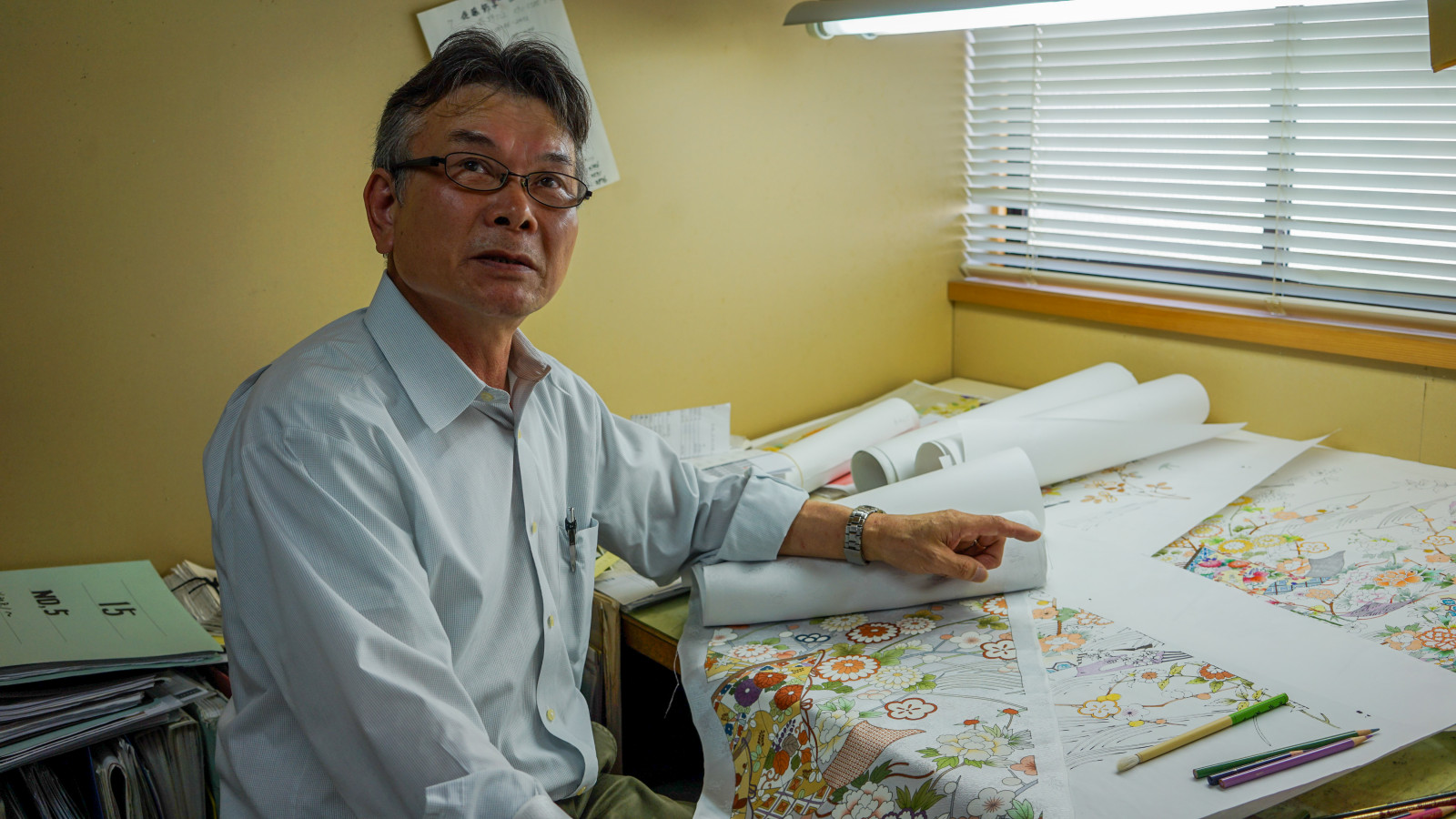

色鉛筆を使っての手描き作業。

数多くある色から柄に合う色を選び、細かな指示書により指定していきます。

高級手描き友禅の図案は、こうして手作業で進められていきます。

【金彩】

染めあがった生地の表面に、金箔・銀箔を接着加工して、華やかに装飾していく「金彩」作業。

生地に樹脂糊をつけてから竹筒で金をまく「振金砂子」や、金箔を貼り模様をつけていく「摺箔」など、さまざまな技法があります。

【手描き友禅】

いよいよ「手描き友禅」です。

黒い型紙と布地が張り付けられている板に書かれた「▲・■」などの印を合わせ、ピンで固定、型紙の空いている場所にエアーブラシで色を付けていきます。

エアーブラシの引き金のようなものを引いて色を付けるだけなので、簡単そうに見えますが、どこに色素が飛ぶのか距離感がまったくつかめず、思ったところに色を付けることができませんでした。

また、花びらのように濃淡を付けたかったのですが、ただ吹き付けて塗るだけで精一杯…。濃淡にまで至りませんでした。

固定ピンも刺し方が甘かったのか模様がずれてしまいました。本当に難しい作業だと痛感。

【株式会社はぶき】

| 住所 | 新潟県十日町市四日町1735-1 |

| 電話番号 | 025-752-2736 |

| URL | http://kimono-habuki.jp/ |

こうして、1日3軒の工場をめぐり、「~職人探訪~ 十日町きものGOTTAKU」を十分堪能いたしました。

年に1度のイベントだと思いますので、今年はもう開催されないかもしれませんが、次回の参考になれば幸いです。

また、株式会社青柳のように、イベント以外でも見学や体験を行っている工場もあるようですので、公式サイトを要チェックです!

【~職人探訪~ 十日町きものGOTTAKU】

●問い合わせ:025-757-5517(新潟県十日町地域振興局 企画振興部)

●URL:https://www.kimono-gottaku.jp/