連載初回、二回目と、日本史の教科書にも掲載される五街道のうちの二つの街道の名前をご紹介しましたが、これらは江戸を基点として全国に広がる道の中心とあって、複数の都府県にまたがる長い街道でした。それでは、もっと気軽に2、3日でぷらっと歩ける街道はないのか?と言えば、もちろんあります。

今回は、比較的短めの日程で最初から最後まで歩ける街道として、「佐屋街道」をご紹介します。

もうひとつの東海道。海路「七里の渡し」を陸路で行く街道

東京(江戸)と京都を結ぶ約500kmの「東海道」は、実はすべての区間に道路が敷かれていたわけではなく、約30kmの区間は海路を利用していました。愛知県名古屋市にある東海道41番目の宿場「宮(熱田)宿」から、三重県桑名市にある42番目の宿場「桑名宿」を結ぶ、「七里の渡し」です。

歌川広重「東海道五拾三次 桑名・七里渡口」(国立国会図書館デジタルコレクションより)

「渡し」とは、川や海などを橋以外の方法で越えること。江戸時代、東海道には大井川をはじめ橋の架けられていない河川が多く、それらの場所では船や馬、あるいは徒歩(人足を雇い、担いでもらうことも)で対岸へ渡っていました。

七里の渡しもそのひとつですが、「木曽三川」と呼ばれる濃尾平野を流れる木曽川・長良川・揖斐川の三つの川の河口が重なるこの地域では、三川をまとめて越えるべく、海へ出て七里(一里は約4km)の距離を船で行くルートを取っていました。

けれど、当時の旅人にとって、渡しは旅の最大の難所です。「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」――などという言葉も残る通り、峠はどうにか越すことができても、雨や台風で川の水量が増せば手前の宿場で何日も安全な日を待たなければならない渡しは、旅の計画を大いに狂わせるもの。

そこで、七里の渡しを避けて陸路を選ぶ旅人も少なくはありませんでした。これが、宮宿と桑名宿を陸路で結ぶ九里(桑名側の三里は川を船で行きます)の道筋、「佐屋街道」です。

七里の渡しがなくなってしまった現在、この区間は東海道を歩く旅人泣かせの区間。船で移動していた往時の人々にならって名古屋から桑名までは電車で移動する人、国道一号線をひたすら歩く人など様々ですが、なるべく江戸の街道を歩いて徒歩で全部繋げたいという人は、この街道を歩きます。

古来からの歴史の詰まった道筋

名古屋から桑名といえば現在は近鉄名古屋線で20分ほどで着いてしまう距離ですが、やや北に回り込むように進路を取った佐屋街道も、九里(約40km弱)のコンパクトな道筋です。

古来から交通の要衝として賑わい、津島には湊が置かれていました。また街道沿いには、室町時代以来、全国の人々の信仰を集め、織田信長や豊臣秀吉などの信仰も厚かった津島神社があったことから、津島参りの参道としても多くの旅人が通りました。

江戸時代、東海道が七里の渡しのルートを行くようになってからも、五街道に次ぐ主要道路として幕府が直接管轄しました。通常、幕府が直接管理(道路の普請や、道筋・宿場の決定など)する街道は五街道のみで、他の街道に関しては各藩などの管理に任されているものが多かったのですが、五街道に準ずる重要な街道としていくつかの道が幕府直轄に指定されています。佐屋街道はそのうちのひとつです。

宮宿の近くで東海道と分かれると、名古屋側から、岩塚宿、万場宿、神守宿、佐屋宿の四つの宿場があって、佐屋から桑名までの三里は佐屋川を船で下っていたそうです。幕末に上洛した徳川十四代将軍家茂や、東京遷都の折の明治天皇など、歴史に名の残る人々の通行も多く、特に明治天皇の立ち寄られた場所などは記念碑が残されています。

そのうちのひとつ、弥富(愛知県弥富市)にある「明治天皇焼田港御着船場跡碑」。

先述の佐屋川は木曽川水系の短い川でしたが、次第に土砂が堆積して水深が浅くなり、幕末の頃には船の通航にも困難なほどだったと言います(その後、明治に入り廃川となりました)。

東京遷都の際の明治天皇も、船で川を行くことができずに三里の渡しの途中であるこの場所で船を降りられたとか。その場所には今でも記念碑が。ほかにも宿泊場所、休憩場所などの碑も残されていて、足跡をしのぶことができます。

往時の道幅の残る、静かな町並みを行く街道

そんな歴史の詰まった佐屋街道ですが、現在はいたって普通の佇まいの町並み。特別に派手な観光地は多くはなく、市街地を行く街道ですが、旧道の風情を色濃く残しています。

道が拡幅されても、まだ当時のままの位置に残っている常夜灯や……

一里塚の跡も。

近世からの主要な街道では、現在は車の通行用に拡幅され、大通りとなってビルや商業施設が立ち並んでいる……といったところも少なくはないのですが、拡幅ではなく道筋自体を付け替えたために開発の波を免れて往時の趣をとどめている場所も多々あります。

そのような開発から取り残された旧道を探して歩くのが、街道歩きの楽しみのひとつ。特別にメジャーな観光名所だけでなく、地元の人が生活する普通の町並み――街道を歩いてでもいなければ来ることはなかったような場所に、何かしら新しい発見があったり、素敵な風景を見つけられたりするのですから。

そんな味わいのある旅を楽しむことのできそうな佐屋街道。アップダウンも少なく交通の便も良い街道で、2~3日で歩ける距離も魅力です。今度の連休あたりにいかがでしょうか?

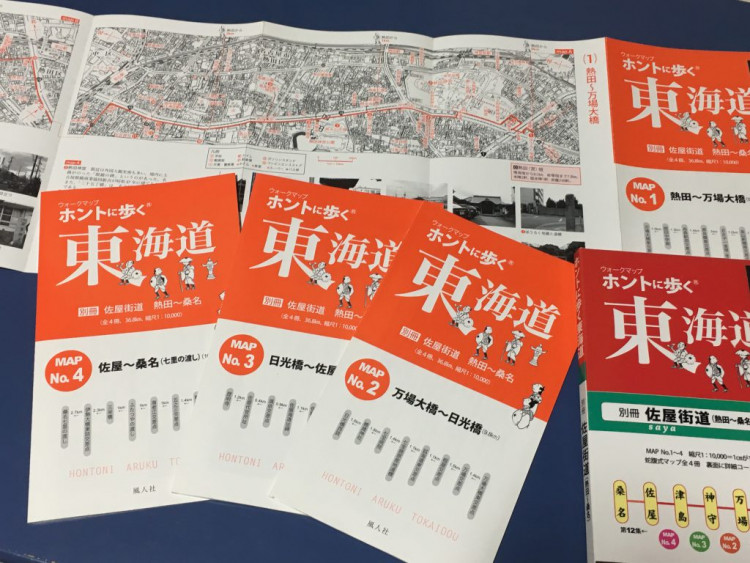

東海道などに比べてあまり地図やガイドブックの多くない街道ですが、歩く方に最適な詳細な地図も出版されています。

「ホントに歩く東海道 別冊・佐屋街道」(風人社 2016年2月12日発行)

東海道を歩かれた方は、東京―京都の全区間を徒歩で繋ぐため。これから東海道を歩かれるかもしれない方は、その準備運動がてら歩くのには最適な、お勧めの街道です。

(街道の写真は、「散歩かふぇ ちゃらぽこ」の常連街道ウォーカーさん・まるにのさんから提供いただきました)

(2018年4月16日公開)

●佐屋街道の起点、名古屋周辺の宿情報はこちら

●佐屋街道の終点、桑名周辺の宿はこちら